歴史

社会福祉法人あそか会 年表

| 大正12年 | 関東大震災のおり、西本願寺が九條武子夫人を中心として日比谷・上野に救護所を開設したことに始まる。 |

|---|---|

| 昭和 2年 | 九條武子夫人、詩集『無憂華』の印税の全てを、あそか病院開設の基金として提供する。 |

| 昭和 3年 | 九條武子夫人敗血症のため逝去。 義姉、大谷夫人は武子夫人の遺志を継いであそか会を組織する。 |

| 昭和 5年 | 田中もと女史のもとに多くの人々の協力を得て、あそか会病院開設。 |

| 昭和10年 | 財団法人組織となり、あそか会総裁には大谷夫人、初代理事長には後環爾氏が就任。 |

| 昭和11年 | 東伏見宮妃殿下、あそか病院を御視察。 |

| 昭和20年 | 空襲により火災発生し、病院の大半を消失するも、田中もと女史らの復興への尽力により、病院業務を再開する。 |

| 昭和24年 | 天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぐ。 |

| 昭和27年 | 社会福祉法人となり、無料・低額診療開始。 |

| 昭和33年 | 高松宮同妃殿下、あそか病院を御視察。 |

| 昭和42年 | あそか病院、総合病院の承認を受ける。 |

| 昭和54年 | 江東区内で初めての特別養護老人施設として、「あそか園」および「あそか園高齢者在宅サービスセンター」開所。 |

| 昭和62年 | 特別養護老人ホーム「江東ホーム」を江東区より運営受託し、開所。 |

| 昭和63年 | 「江東ホーム高齢者在宅サービスセンター」を開所。 |

| 平成 4年 | 特別養護老人ホーム「北砂ホーム」および「北砂ホーム高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 |

| 平成 5年 | 「枝川高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 |

| 平成 6年 | あそか病院新病棟落成 |

| 平成 7年 | 特別養護老人ホーム「塩浜ホーム」を運営受託し、開所。 「東陽高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 メディカルケア付きマンション「六華園」完成。 |

| 平成 8年 | 「亀戸高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 |

| 平成13年 | 「大島高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 |

| 平成14年 | 「古石場高齢者在宅サービスセンター」を運営受託し、開所。 |

| 平成15年 | 「あそか訪問看護ステーション」を開所。 |

| 平成17年 | 「白河高齢者在宅サービスセンター」を江東区より運営受託し、開所。 「白河高齢者在宅サービスセンター」「枝川高齢者在宅サービスセンター」以外の区立施設全てが民営化となる。 |

| 平成22年 | 「白河高齢者在宅サービスセンター」が民営化となる。 |

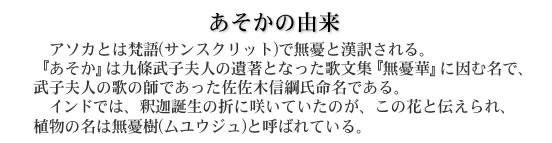

創立期

前身は日比谷公園から

日比谷公園に設けられた罹災者救護所(震災後約1年存続)

日比谷公園に設けられた罹災者救護所(震災後約1年存続)あそか病院は昭和五年十一月五日に開設されたが、それより七年前、大正十二年九月、関東大震災に際し西本願寺が日比谷公園に設けた罹災者救護所の医療活動が、あそか病院を誕生させる発端となった。

あそか病院の誕生

開設科目は内科、小児科、外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科のほぼ全科にわたり、名誉院長に大谷夫人、院長に大角眞八博士、顧問に当時の二大名医であられた東京帝国大学医学部教授塩田広重、真鍋嘉一郎博士を招いた。入院患者数収容ベット数三十四床、外来は一日平均五〇〇余名、うち二割強が無料施療患者であった。

満員の外来待合室(昭和6年ごろ)

昭和5年当時のあそか病院

当初はここに診療室も病室もあった。昭和12年新館建設後、病棟として使用。

あそか病院開院式(前列中央に大角眞八院長、大谷総裁、後藤環爾氏)写真の裏書によると昭和6年4月26日とあり、創立記念日から半年を経過して式典を行ったと推測される。

(写真提供/後藤英輔氏)

在りし日、東京市長・永田秀次郎氏(俳人・永田青嵐でもあった)を訪ねた九條武子夫人(永田市長在任は大正12年5月29日~13年9月8日)

戦前期

歳末診療の変遷

仁風会館は関東大震災後に築地本願寺が設立した託児所を前身として、その後、大震災善後会から三万円の交付を受けて隣保施設となった。病院主催の歳末診療は戦前まで続いたが、戦後は東京都主催となり、昭和二十五、六年ごろは歳末無料診療、昭和二十八年ごろは歳末無料健康相談と名称をかえて存続している。

仁風会館に於ける歳末診療班

2列中央に大谷夫人、左へ大角院長、長谷川先生、1人おいて田中もと主事、右へ1人おいて磯部先生・昭和7年12月)

財団法人となる

昭和十年八月十三日、あそか会は財団法人となり、組織の充実を計った。総裁に大谷夫人、相談役に大谷光明氏、大谷尊由氏、九條良致氏の三氏、理事に浅野孝之氏、麻田駒之助氏、大角眞八博士、後藤環爾氏、龍江義信氏、大谷泰子夫人、小川關子夫人、小西完子夫人、藤瀬秀子夫人、長岡秀四郎博士、磯部晋学士、主事に岡部宗城氏、中神文雄氏、野村栄三郎氏、中野誠太氏、田中もと女史、評議員に四十名の諸氏や夫人が名を連ねた。

新館外来棟完成(昭和12年10月)

つかのまの平和

昭和十一年五月四日、東伏見宮妃殿下の御視察を賜り、病院はまもなく六周年を迎えようとしていた。また、十月には初の遠足なども試みられ、創設以来、勤務に追われていた職員の憩いとなった。

東伏見宮妃殿下台臨記念(昭和11年5月4日)

戦前の病室の様子

当初はここに診療室も病室もあった。昭和12年新館建設後、病棟として使用。

奥多摩へ遠足(昭和11年10月25日)

戦後期

病院業務中止

空襲後の江東地区(左矢印あそか病院、向いは東川小学校)

空襲後の江東地区(左矢印あそか病院、向いは東川小学校)写真提供/三省堂

三月十日の大空襲によって病院は大破し、また周辺に住む人々もいなくなって、四月二十八日から当分の間、病院は診療業務を休止し、職員は院長ほか全員総辞職を余儀なくするに至った。最後にこの病院に残ったのは主事の田中もと女史、歯科の種田久子女医ほか数名の人だけであった。焼跡の病院は明けわたして売却するよう軍から申し出があったりもしたが、住みこんで、この場所を守る田中もと女史の復興悲願により、五月十五日、病院は焼け残った建物と若干の医療器械(薬品は全部消失)をもとに復興の志を立て、長谷川俊明博士(眼科主幹)を責任者に再会を決意した。

天皇、皇后両陛下の行幸啓を仰ぐ

昭和二十四年三月一日、あそか病院は光栄と喜びの一日を迎えた。 その日、天皇、皇后両陛下は東京都内七か所の社会事業施設を御巡視され、午後二時十五分、あそか病院に御到着され、長谷川院長の先導でまず内科、外科の外来診療を御覧になり、つづいて病室を見舞われ、患者に親しく励ましのお言葉をかけられた。

天皇・皇后両陛下あそか病院に行幸啓(昭和24年3月1日)

苦難の時代を越えて

病院は創立の心を失うことなく、戦災の苦難を越えて創立二十周年を迎え、さらに病床数の増床をはかりながら、設備を整えていったのである。

高松宮殿下御臨席の創立二十周年記念

(昭和25年)

インドのインディラ・ガンジー夫人、あそか病院を視察

(昭和32年10月20日)

発展期

あそか慈善の会

昭和三十四年七月七日、あそか病院設立の趣旨に協賛される芸能人の特別賛助出演により、あそか慈善の会を東京宝塚劇場で開催した。その日の出演者は三宅藤九郎、中村歌右衛門、西川鯉三郎、武原はん、中村福助、長谷川一夫といったすばらしい顔ぶれであった。以後、三十七年十月二十六日(東京宝塚劇場)、四十五年五月十二日(国立劇場)五十二年二月四日(国立劇場)、五十四年六月三十日(新宿文化センター)とたびたび開催している。

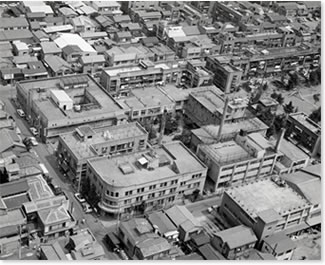

総合病院となる

あそか病院全景(病院に中庭があった昭和42年ごろ)

あそか病院全景(病院に中庭があった昭和42年ごろ)あそか病院は昭和四十二年十月六日、総合病院として認可を得た。当時の取り扱い患者数は入院六一七〇九、外来一七三五二二、職員数は一四三名となっている。病院では四三年九月二十四日より僻地診療を開始して、離島などにも診療班を送っている。その年一二月一日より、住所表示が変更となり、現在(江東区住吉一ノ一八ノ一)に改められた。

東病棟落成式 中央手術室を視察される高松宮同妃両殿下(昭和48年7月)

あそか病院創立50周年

高松宮同妃両殿下の御臨席を賜った創立50周年記念式典(昭和55年11月5日)ホテルオークラにて

あそか会を支えた3人の女性

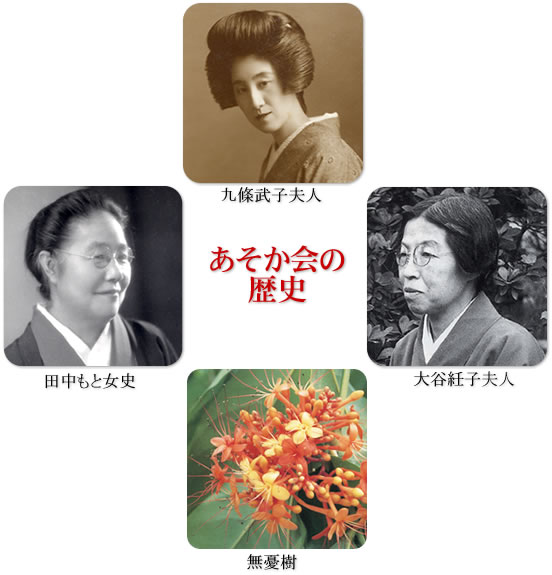

九條武子夫人

| 明治20年 (1887) |

西本願寺21代宗主大谷光尊(明如上人)の二女として生まれる。生母、藤子は光尊の側室で士族紀州藩松原有積の長女。 |

|---|---|

| 明治31年 (1898)12歳 |

小学校6年の夏休みを境に退学し、以後本願寺教育を受ける。 |

| 明治37年 (1904)18歳 |

仏教婦人会総裁代理として巡教の旅を開始。 |

| 明治40年 (1907)21歳 |

仏教婦人会聯合本部が本山に設置され、本部長となる。 |

| 明治42年 (1909)23歳 |

9月15日九條良致(籌子の弟)と結婚。麹町区(千代田区)三番町の九條良致邸へ移る。12月良致ケンブリッジ大学留学のため、神戸から英国へ夫妻で出発。 |

| 明治43年 (1910)24歳 |

24歳 ヨーロッパで光瑞夫妻と合流。各地を視察して夫を残して帰国。 |

| 明治44年 (1911)25歳 |

1月27日籌子裏方(30歳)急逝。なき義姉にかわり、仏教婦人会の本部長として、その重責を務める。 |

| 大正 5年 (1916)30歳 |

佐佐木信綱の竹柏会に入門。歌誌『心の花』に歌を発表。 |

| 大正 9年 (1920)34歳 |

6月歌集『金鈴』を出版。12月6日10年ぶりに夫帰国する。 |

| 大正12年 (1923)37歳 |

9月1日関東大震災で築地本願寺消失。一時。兄光明宅(青山高樹町)に仮寓。12月に淀橋区(新宿区)下落合に転居。罹災者の救済のため、日比谷公園の救護所、築地本願寺の託児所に奉仕。 |

| 大正14年 (1925)39歳 |

11月帝劇で『洛北の秋』上演。この上演料を診療所に寄付。12月第一回歳末巡回診療を行う。 |

| 大正15年 (1926)40歳 |

孤児救済施設、六華園を創設。12月第二回歳末巡回診療を行う。 |

| 昭和 2年 (1927)41歳 |

7月『無憂華』を出版。9月舞踊曲『四季』を創作。12月第三回歳末巡回診療を行う。 |

| 昭和 3年 (1928)42歳 |

1月27日市村座で『四季』上演。2月7日敗血症のため原宿の磯部病院にて永眠。 |

田中もと女史

| 明治16年 (1883) |

兵庫健赤穂の町に近い高田村の農村に生まれる。両親は大の真宗信者で、村の西光寺にて法話を聞いて育つ。 |

|---|---|

| 明治30年 (1897)15歳 |

高等小学校を卒業後、神戸に出て、県立病院の見習い看護婦となる。 |

| 明治35年 (1902)20歳 |

医院を開業していた田中文隆氏(30歳)と結婚。田中氏は九州佐賀県の人で、実家は代々鍋島家の御典医で名陶工柿右衛門の宗家とも近い家柄。 |

| 明治42年 (1909)27歳 |

三女たか子誕生。その間に生家の両親、文隆氏の両親も相次いで他界。11月についに夫の文隆氏逝去。 |

| 明治43年 (1910)28歳 |

単身朝鮮に渡り、知人の藤田嗣章氏(朝鮮の軍医長として、総督府病院の院長をしていた)を京城に訪ね、まもなく、晋州慈恵医院の看護婦として赴任。 |

| 大正 2年 (1913)31歳 |

晋州慈恵医院を辞して帰国、神戸で派出看護婦となる。 |

| 大正 8年 (1919)37歳 |

上海に渡り、知人のつてで篠崎病院の看護婦となる。 |

| 大正12年 (1923)41歳 |

関東大震災の悲報が報じられ、上海本願寺の慰問使として東京に派遣される。本願寺は築地本願寺焼け跡と三河島、本所、深川、日比谷に臨時診療所を設け、日比谷班を担当。無料宿泊所、幼稚園も開かれ、一切の世話に多忙。 |

| 大正14年 (1925)43歳 |

3月日比谷公園のバラックは撤退されることになり、診療所は本所、深川方面に復帰するべく、市役所や区役所を訪問。6月本所緑町の区役所跡地に診療所を開所。 |

| 大正15年 (1926)44歳 |

診療所、本所区亀沢町に移転。 |

| 昭和 5年 (1930)48歳 |

11月5日、宿願のあそか病院開設。以後、施設拡張に尽力。 |

| 昭和20年 (1945)63歳 |

3月10日東京大空襲により、病院は施設の大半を消失。職員は一時総辞職となるが、焼け跡の病院に残り、復興を図り、7月病院を再開。以後、復興工事費集めや手続きに奔放。 |

| 昭和27年 (1952)70歳 |

10月藍綬褒章を授与。 |

| 昭和28年 (1953)71歳 |

4~8月訪米の旅に立ち、各国の仏教会お礼と挨拶にまわる。 |

| 昭和39年 (1964)81歳 |

6月7日老衰のため逝去。 |

大谷紝子夫人

| 明治26年 (1893) |

九條道孝公爵の第七女として東京赤坂に生まれる。姉に節子(明治17年生、後の貞明皇后)、兄に良教(明治17年生、武子夫人の夫)。 |

|---|---|

| 明治40年 (1907)15歳 |

華族女学校を中途退学。京都の大谷家に嫁ぎ、錦花殿で修学後、西本願寺21代光尊三男、大谷光明氏と結婚。 |

| 昭和 3年 (1928)36歳 |

2月武子夫人逝去。病院建設の遺志を継ぐ。 |

| 昭和 4年 (1929)37歳 |

田中もとらとあそか会組織し、会長となる。 |

| 昭和 5年 (1930)38歳 |

11月あそか病院を開設し、その後あそか会財団・社会福祉法人となり、その総裁、理事長を40年にわたって務める。 |

| 昭和19年ごろ | 東京より京都へ移転。その後、小室、神戸方面などに住む。 |

| 昭和36年 (1961)69歳 |

夫、光明氏逝去。 |

| 昭和45年 (1970)78歳 |

11月あそか病院設立40周年記念式典に京都より上京して列席。12月病院理事長を辞任。総裁に大谷嬉子夫人就任。 |

| 昭和49年 (1974)81歳 |

4月1日京都、西本願寺にて逝去。 |